はじめての家づくり

-知っておきたい大事なこと-

▼目次

洋室の造作/階段/木製建具

一般的な洋室は和室に比べてシンプルな造りになっていますが、それでも細かいところを見てみると、いろいろな工夫が施されています。ここでご紹介するのは、多くの住宅で一般的によく目にするところですので、モデルハウスや見学会に行った時のための参考としてみてください。

<洋室の見切り>

●回り縁

天井と壁の見切りに使う部材。木製が一般的ですが、プラスチックなども用いられます。回り縁をつける目的は、壁面と天井面の境を一直線にすっきり見せるためで、白色系にすると部屋に広がりが感じられ、木の茶色系にするとシャープな感じになります。

●幅木

壁と床の見切りに使う部材。壁面と床面は違う素材とするのが一般的であり、その境目をすっきり納めるために施します。壁面より出っ張っているものを出幅木、逆に引っ込んでいるものを入幅木といいます。

●窓枠

開口部と壁との取り合いを納める部材。四方を木製素材で回すのが一般的ですが、下枠に膳板(ぜんいた:室内側に少し張り出させた板)を設けて、上と横の三方は壁のクロスを巻き込む形もあります。

やや幅広の木製回り縁と幅木。窓枠も同じ素材で統一しています。

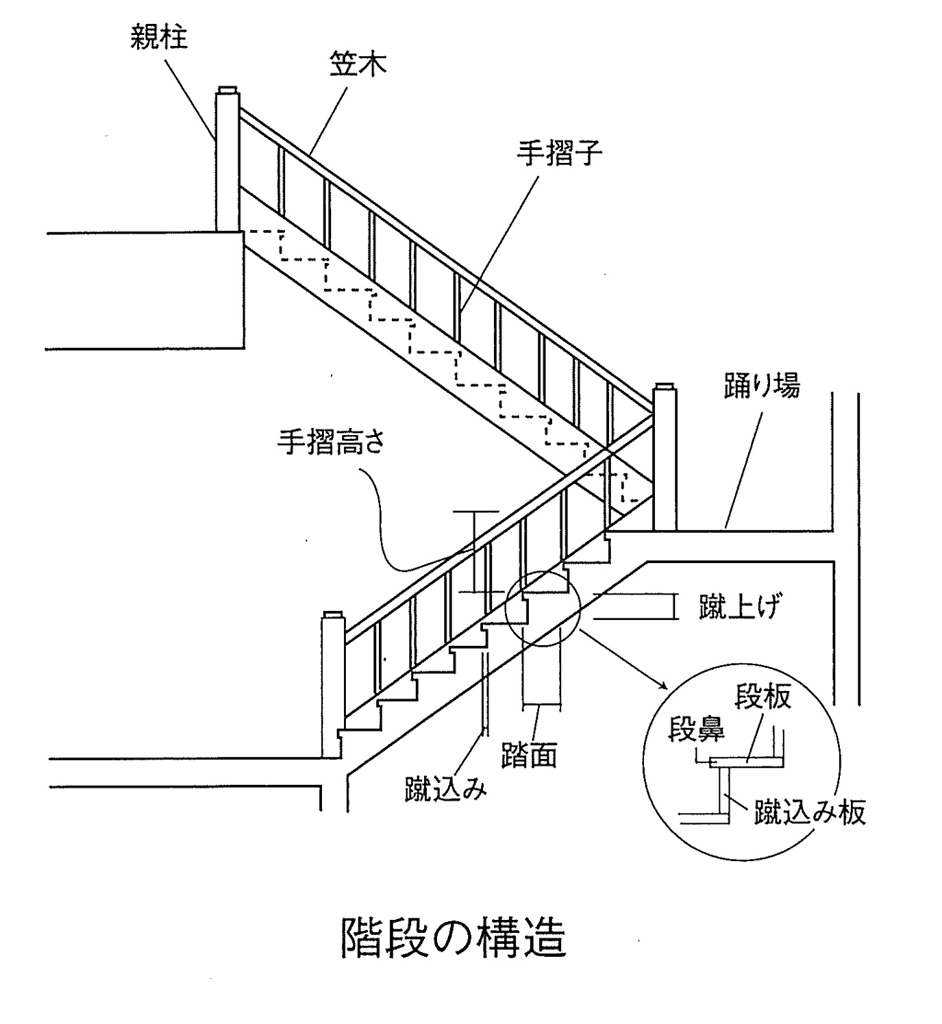

<階段の構造>

階段の1段の高さを「蹴上げ(けあげ)」、幅を「踏面(ふみづら)」といいます。住宅の階段は、蹴上げ23センチ以下、踏面15センチ以上と法律で決められています。ただし、この基準ギリギリだとかなり急な階段になりますので、多くの住宅は基準より緩やかな階段となっています。階段の段数は13〜14段とするのが一般的です。

階段の踏面に使われている板を「段板」、踏面の先の突き出た部分を「段鼻」、蹴上げ部分の板を「蹴込み板」といいます。折れ曲がり階段の曲がり部分には「踊り場」が設けられます。段鼻には、足が滑らないように溝を掘るなどの加工がなされます。

なお、住宅の階段の幅は法律で75センチ以上と決められています。また同じく法律により、安全のための手すりを設けなければいけません。装飾的な手すりは、「親柱(おやばしら)」、「笠木(かさぎ)」、「手すり子」などの部材で構成されます。

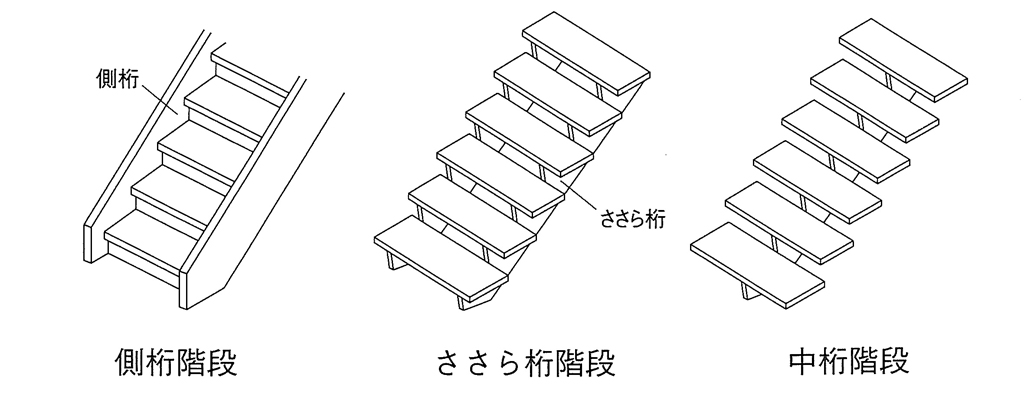

<階段の種類>

木製階段には、構造によって次のような種類があります。

●側桁階段(がわげた階段)

両側に側桁を設けて、段板を差し込んで支える階段。

●ささら桁階段

桁を段状(ささら状)に加工して、段板の両端を下から支持する階段。

●中桁階段

桁を段板の両側に置かずに、中間に置く形式の階段。

<木製建具>

建具は通常、可動の戸と建具枠で構成され、建築物の開口部を開閉するものの総称です。人やものの出入り、採光、換気の調整の機能を持ちます。

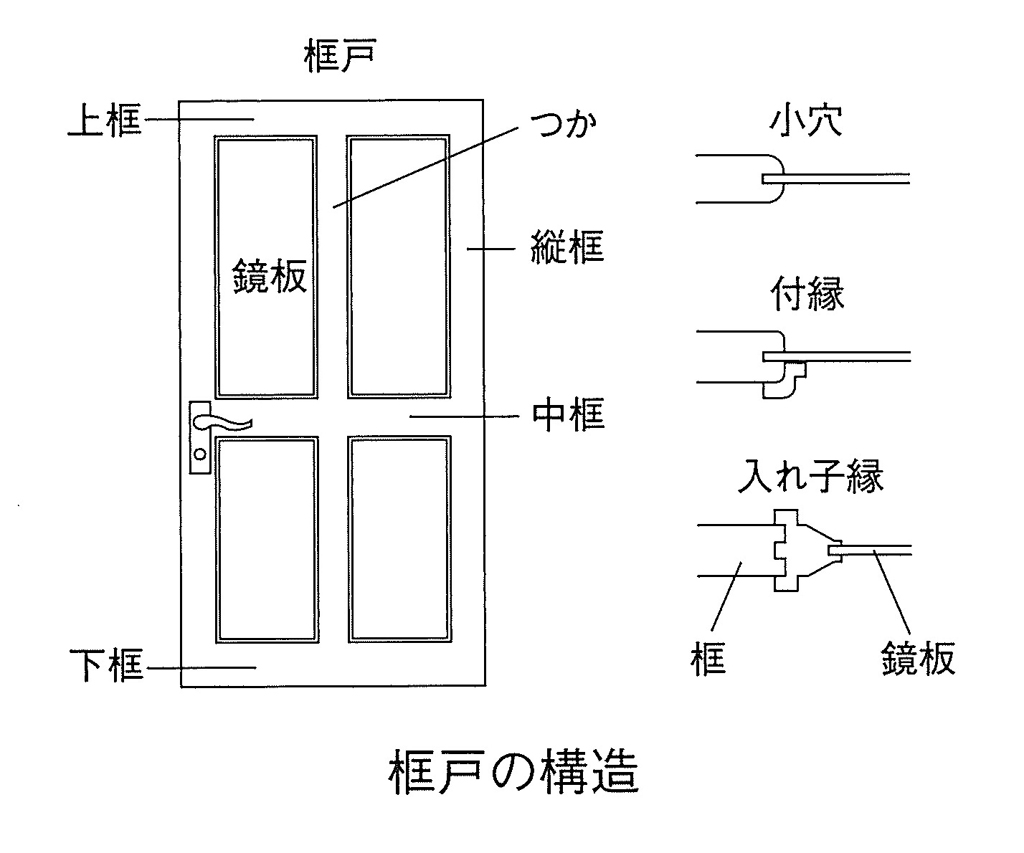

●框戸(かまちど)

框(上框、縦框、下框)を組んで構造体とし、補強して鏡板やガラスなどをはめ込んで構成されます。デザインが多様で重厚感もあることから、住宅では広く使われています。

住宅で一般的に使われている框戸。建具の枠は基本的に上枠と横枠のみで、下には枠がなく隙間が空いています。下枠を付ける場合は沓摺(くつずり)という部材を設置します。

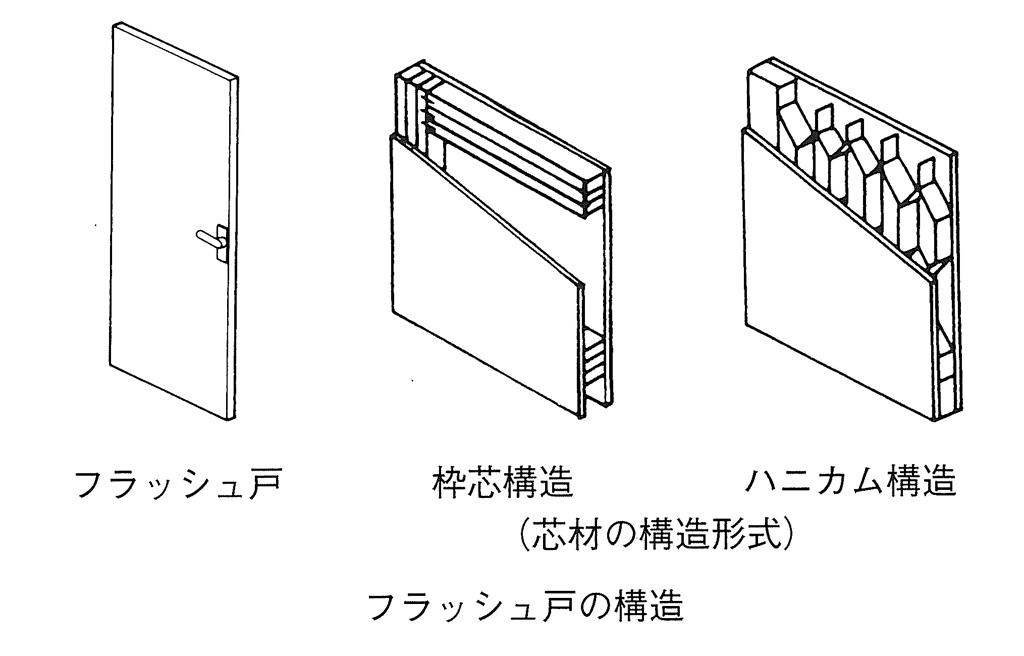

●フラッシュ戸

木の骨組(芯材)の両側から化粧合板を張り合わせた、表面が平らな戸。軽量かつ安価であり、工場生産に適しています。

※ハニカム構造とは、芯材としてクラフト紙などの紙を用いて、六角形の筒を蜂の巣状に組んだものをいいます。中を空洞にすることで軽量化が実現しました。

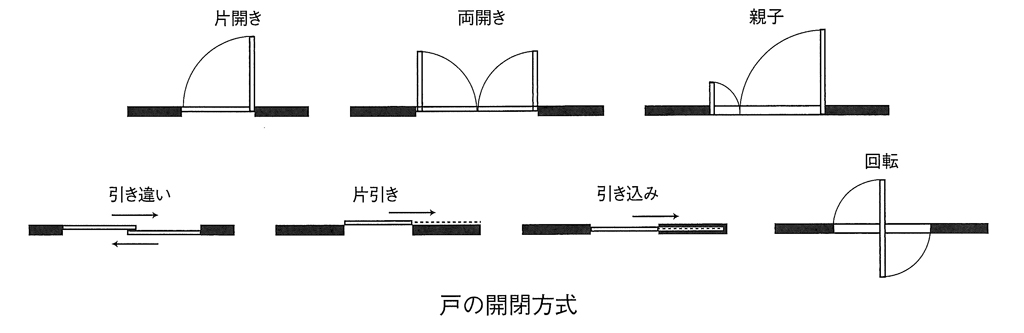

●開き戸

丁番などで回転して開閉する一般的なドア。片開き、両開き、親子ドアなどがあります。

●引き戸

襖や障子は引き違いが多い。一枚の引き戸は片引き戸、それが壁の内部に収納されるものが引き込み戸です。高齢者がいる住宅では引き戸が適しています。

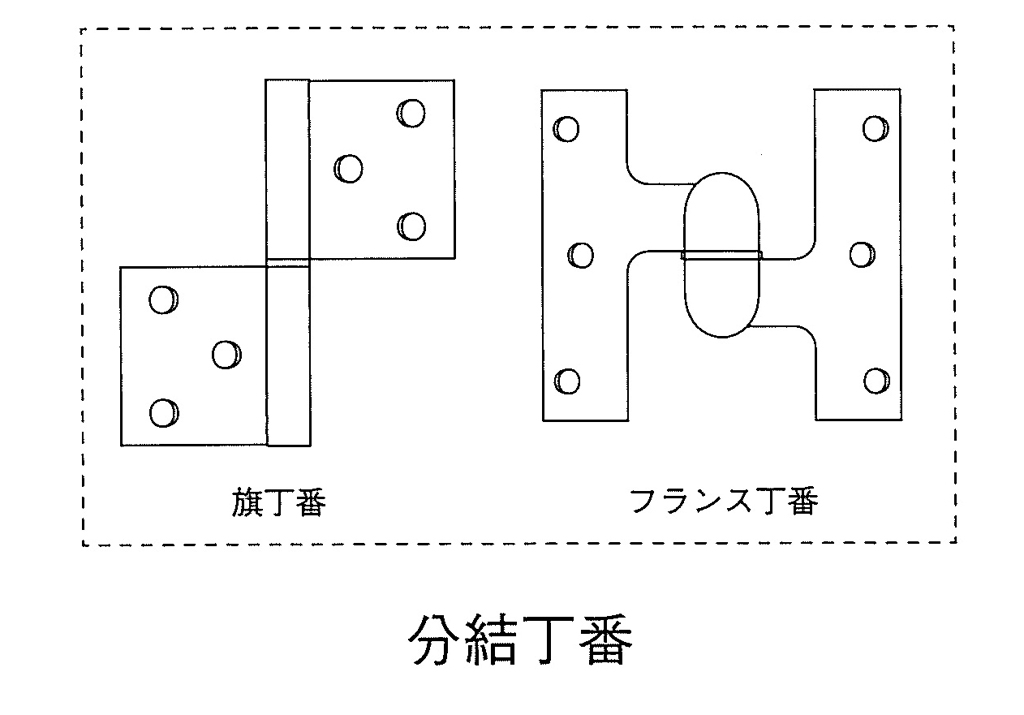

●丁番

室内の木製建具では、扉と枠に片割れを取り付けておいて、現場で組み合わせる分結丁番が一般的です。ドアを開いて持ち上げると、簡単に取り外しができます。

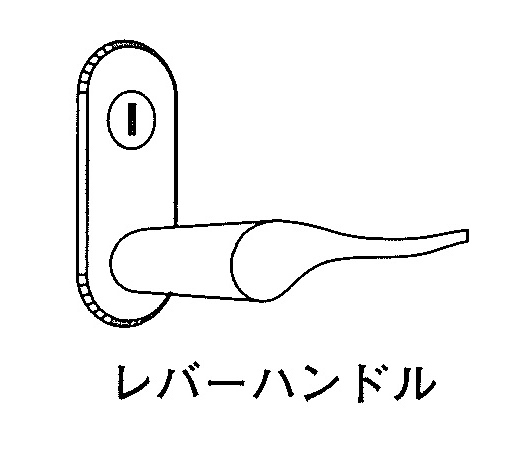

●レバーハンドル

扉を開閉するための棒状の取っ手。操作性が高く、玄関ドアや室内ドアに多く用いられています。素材やデザインを変えることで、意外とその家の個性があらわれるアイテムでもあります。

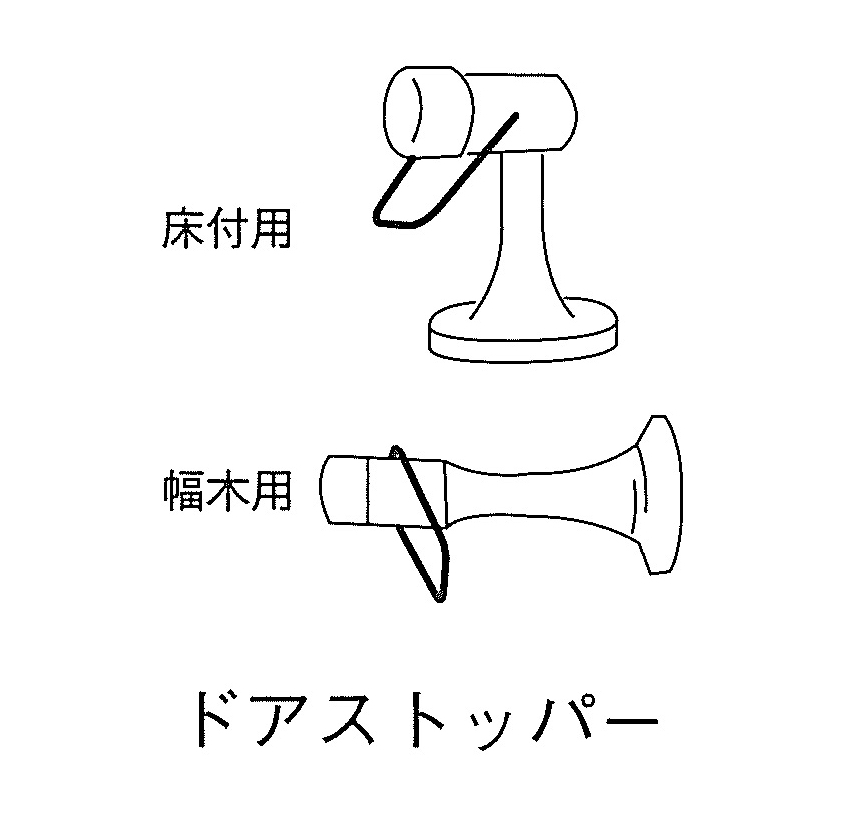

●ドアストッパー

ドアが勢いよく開いて壁などを傷つけないように、途中で受け止める装置(戸当たり)。戸が当たる部分にクッション材(ゴムなど)が付いています。床に取り付けるものが多いですが、壁や幅木につけたり、ドア本体の上部に付けることもあります。ドアを開いたままにしておく“あおり止め”の機能を兼ねたものが普及しています。

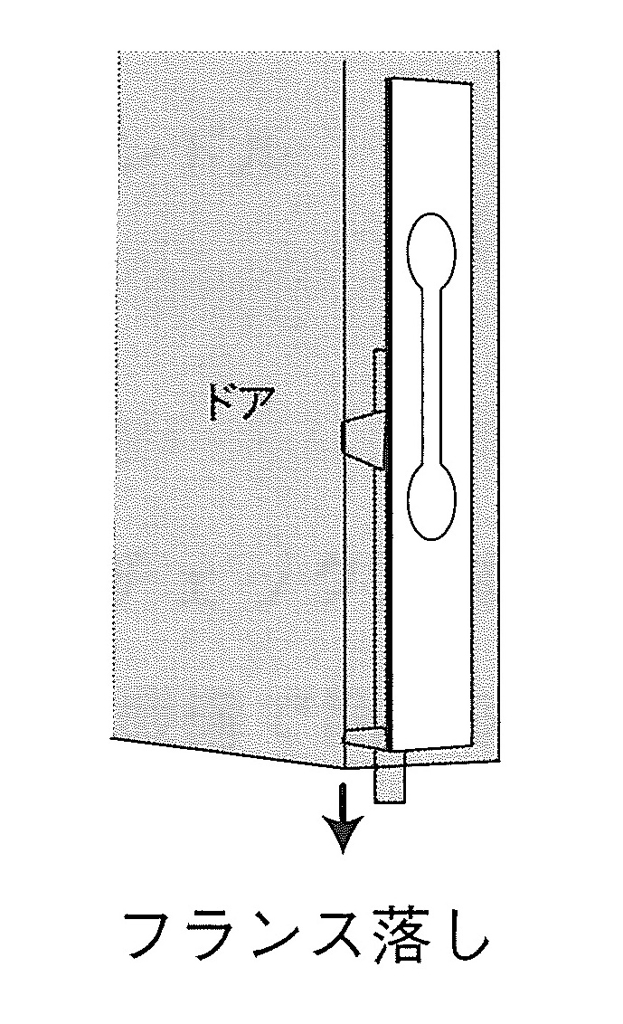

●フランス落し

ドアの解放を防ぐ金物。親子ドア(大小2枚一組のドア)の子ドアの中に埋め込んでおり、通常は開かないようになっています。

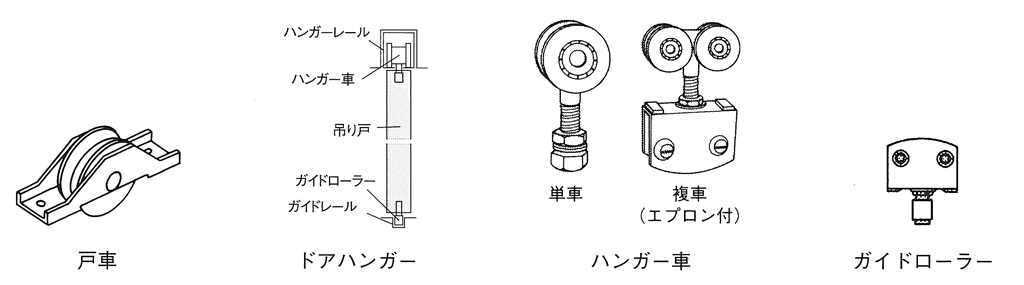

【引き戸の構造】

木製建具の引き戸は、下にレールをつけて戸を移動させるタイプが少なくなり、今では上から吊るタイプが一般的となっています。開閉がスムーズであることと、下がフラットになるのでつまずく心配がない、掃除が楽などのメリットがあります。

●ドアハンガー

吊り戸(上部のレールから吊るされた引き戸)用の吊り機構のことで、ハンガーレール(上部のレール)、ハンガー車(上部の戸車)、ハンガーブラケット(レールを壁や天井に取り付ける金具)、ガイドレール(下部の横揺れを防ぐためのレール)、ガイドローラー(ガイドレールの内側を滑らせる振れ止め用の戸車)などから構成されています。

▼目次