はじめての家づくり

-知っておきたい大事なこと-

▼目次

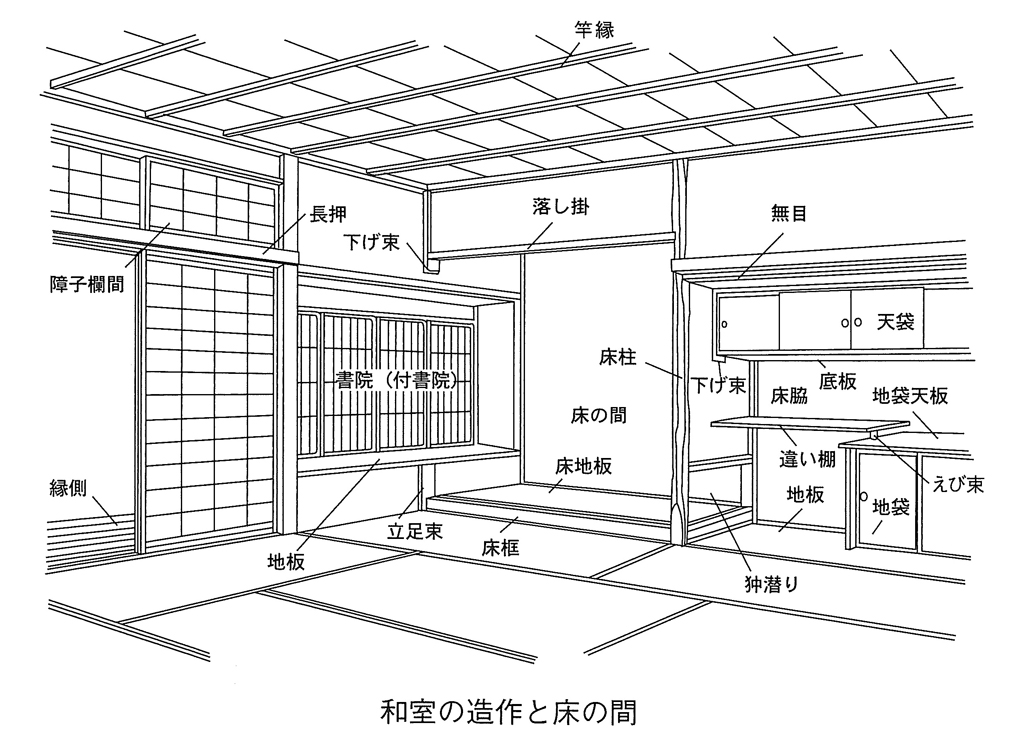

和室の造作

造作工事とは、建物の躯体(くたい:構造部分のこと)以外の木工事のことをいいます。開口部枠、幅木、回り縁、押入、棚などがこれにあたります。近頃は和室といっても洋室風でシンプルなスタイルも増えてきましたが、もともとの造りを学ぶことで、細かい造作の意味を理解することができ、家づくりがより奥深いものになることでしょう。

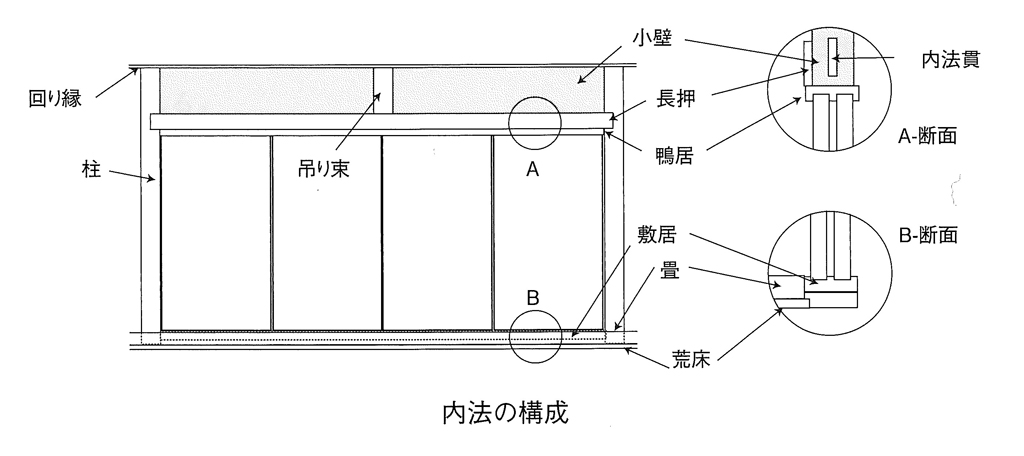

<内法(うちのり)>

内法は、対面する部材の内側から内側までの距離、すなわち内法寸法をいう場合と、和室の開口部を構成する敷居、鴨居、長押、欄間などの造作部材をいう場合があります。内法材に使われる樹種は柱と同じにするのが一般的で、杉やヒノキが多く使われます。

●柱

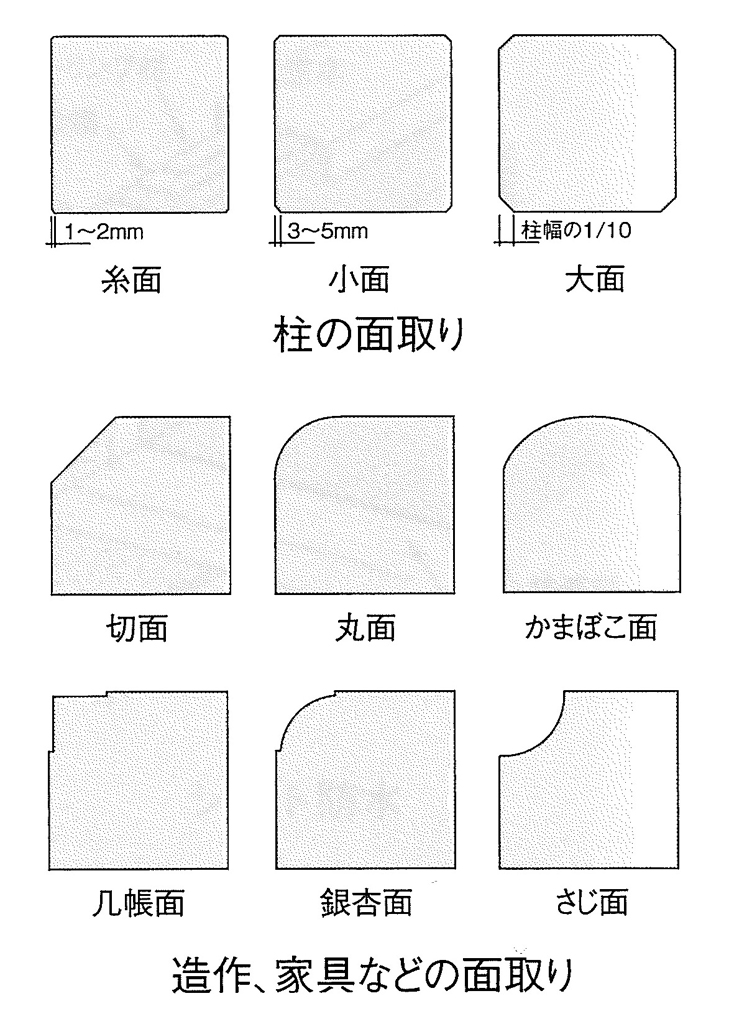

柱の角は、破損や怪我を防ぐために面取り(めんとり)をします。一般には単純な切面(きりめん:45°にカットする)とする場合が多く、面の大きさによって糸面(いとめん)、小面(こめん)、大面(おおめん)に分類されます。面幅は柱の太さによって決められ、一般的な105ミリ角の柱では糸面が多く取られます。また家具などには装飾的な面取りが施してある場合があり、断面形状によってさまざまな名称があります。この中では几帳面(きちょうめん)、銀杏面、さじ面などがよく見られます。

●敷居

和室開口部下端の構成部材。幅は柱と同寸法とし、溝を掘って建具(襖、障子)をたてこみます。溝の深さは2〜3ミリとし、溝の底部には磨耗を防いで建具のすべりを良くするために、カシやサクラなどの堅木を埋めたり、プラスチックの敷居滑りを貼る場合もあります。

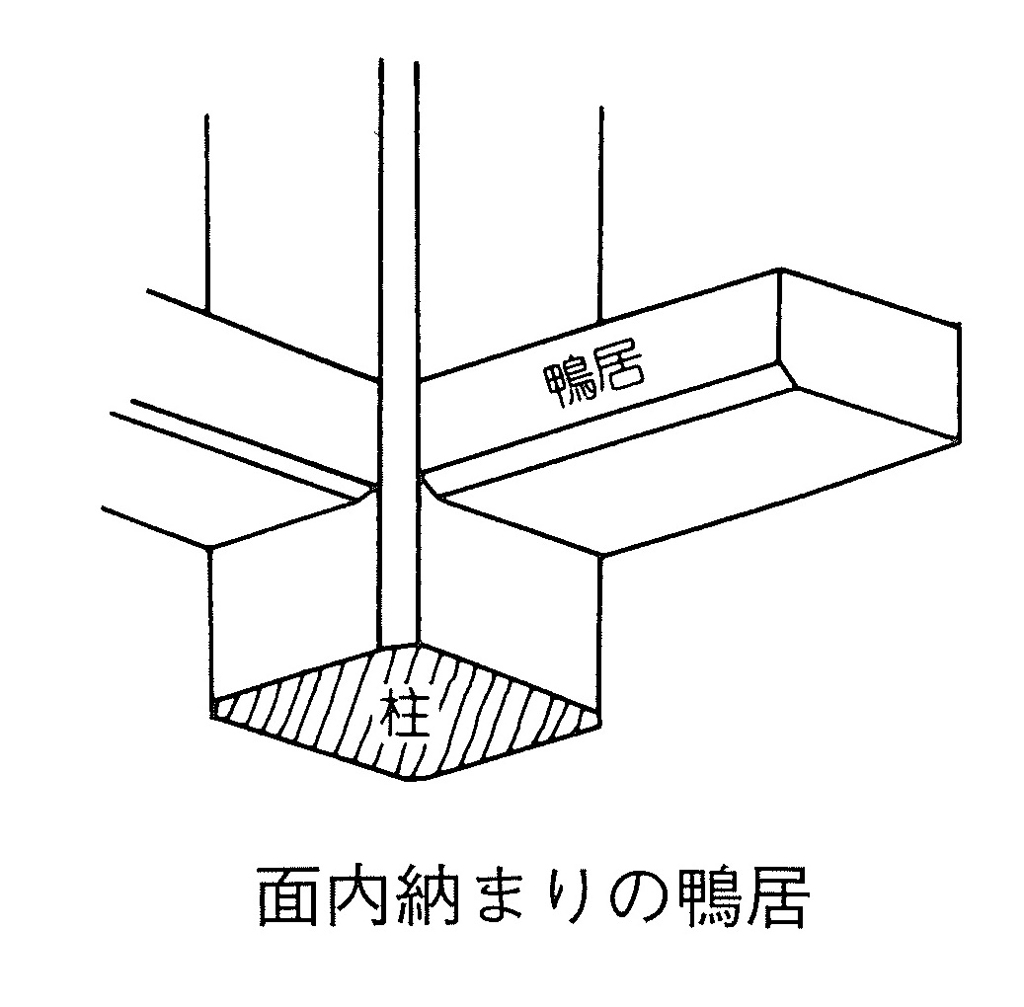

●鴨居

開口部上端の構成部材。開口部が長くなるときは、鴨居のたわみを防ぐために吊り束で吊ります。溝の深さは15ミリ(敷居より深く取る)。鴨居と柱の納まりは、面を取った柱の内側におさめる面内(めんうち)納まりとする場合が多いです。

●小壁

鴨居から上方の天井回り縁までの間にある壁。

●無目

溝の掘られていない鴨居状の部材のこと。

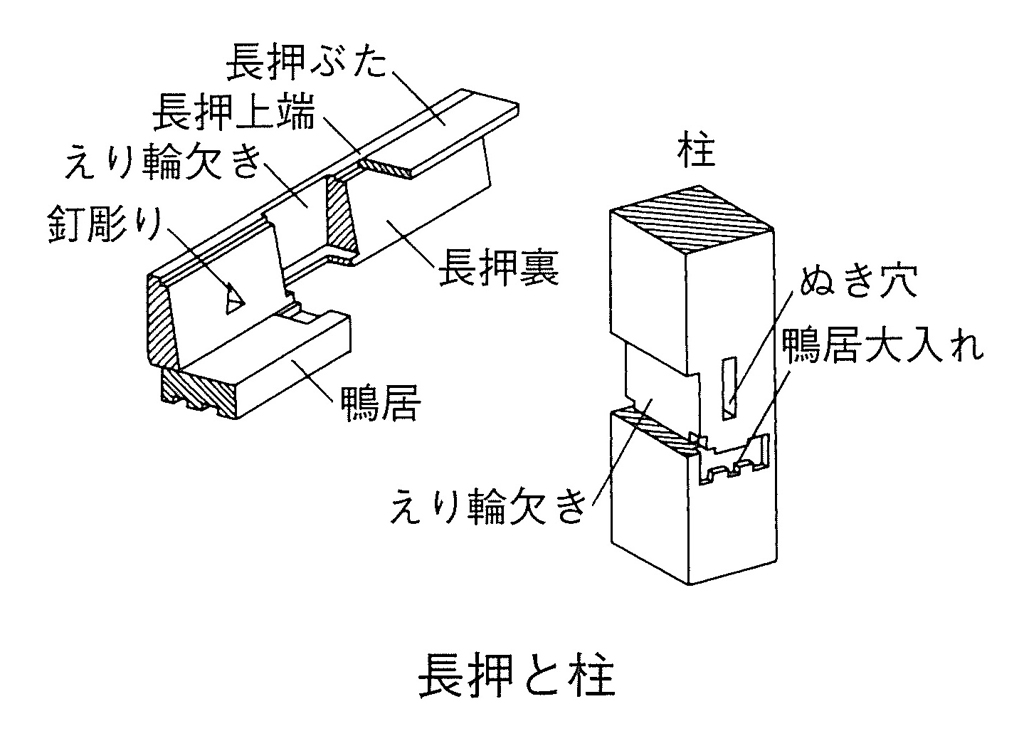

●長押(なげし)

鴨居の上部に取り付ける部材。昔は構造的な役割を担っていましたが、現在では意匠的な意味合いで取り付けられています。長押はえり輪欠きにして柱にはめ込み、鴨居に40ミリほど重ねるようにします。

<和室の見切り>

室内において天井と壁、壁と床の接するところを見切りといい、これをきれいにおさめるために、見切縁(みきりぶち)と総称される部材が必要になります。和室の見切縁には次のようなものがあります。

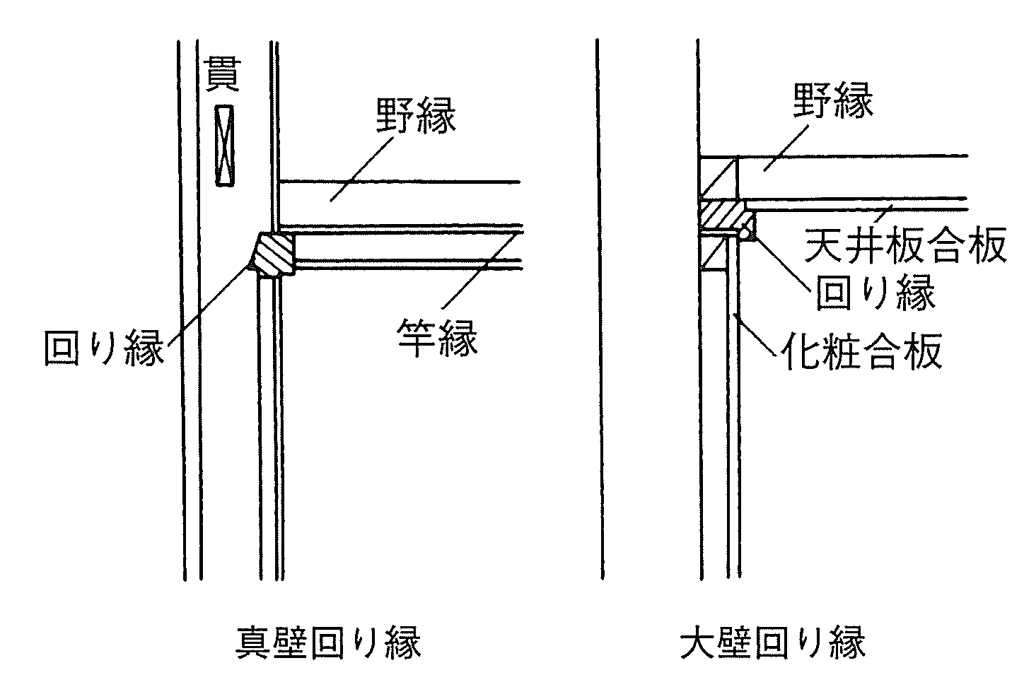

●回り縁(まわりぶち)

天井と壁の見切縁で、洋室にも用いられます。

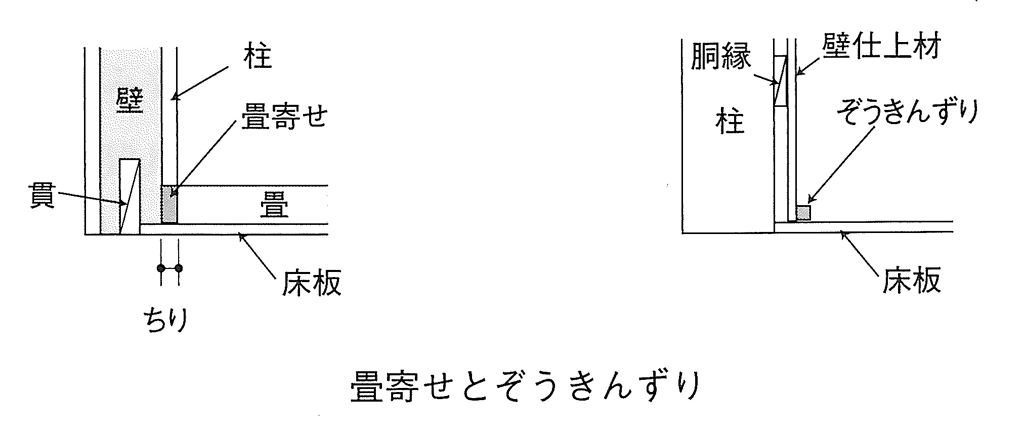

●畳寄せ(たたみよせ)

畳と壁の下部にできる隙間を埋める細い横木。畳は畳寄せを取り付けてから寸法を測って、畳職人が畳を敷きこみます。

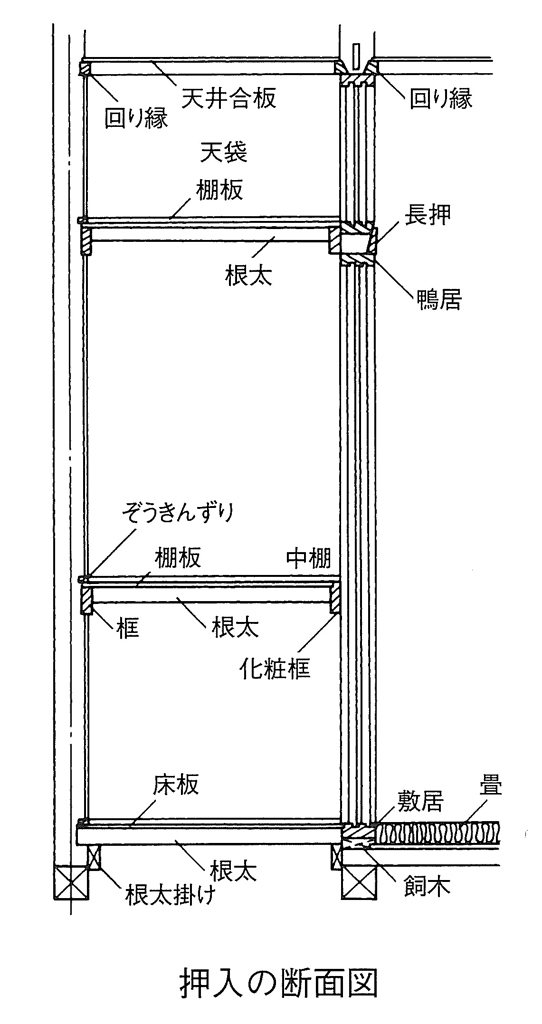

●ぞうきんずり

板の間の床と壁の細い見切縁。床の間の地板と壁、押入の棚板と壁部分などにも用いられます。

●押入

和室の造作収納。押入の寸法は心々寸法で奥行半間(910ミリ)、間口1間(1,820ミリ)が標準です。長押を境に上下に分け、上を天袋といいます。押入には75センチ程度の高さに中棚を設けます。

<床の間>

床の間のうち、最も本式のものとされている本床(ほんどこ)は、奥行は半間程度、間口は1間程度です。数寄屋造の成立にともなって、江戸時代の座敷で普及しました。現在では床脇の部分を押入にしたり、書院を省略する場合も多いです。床の間に接する部分の畳は床の間に対して平行に敷きます。天井の竿縁(さおぶち)も床の間に対して平行に通すのが慣例で、床の間に対して直角となる形を床挿し(とこさし)といい、一般的に慎まれます。

●落し掛(おとしがけ)

床の間の上部の小壁の下に掛け渡す横木。長押より高い位置に設けます。

●床框(とこがまち)

床の間と畳との段差を設けるための横木。落し掛の真下に設けます、格式の高いものは黒の漆塗りが正式とされています。

●床柱(とこばしら)

床柱は柾目(まさめ)の角柱を使用するのが正式ですが、数寄屋の影響を受けて絞り丸太(スギを人工的に成形して縦じわを入れたもの)や磨き丸太、面皮柱(樹皮を角部に残したもの)などが使われるようにもなりました。これらは京都の北山杉や奈良の吉野杉が有名です。

●床板

無垢板、天然木化粧合板、畳、薄縁(畳表に縁をつけたもの)などが用いられます。

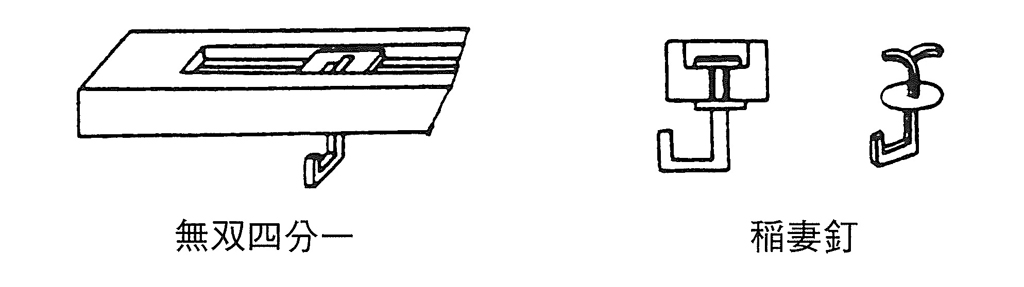

●掛軸

床の間の回り縁には掛軸を掛けるために、稲妻釘(いなづまくぎ:コの字型の釘)を仕込んだ無双四分一(むそうしぶいち:掛けたものが横に移動する仕掛けの横木)を取り付けます。

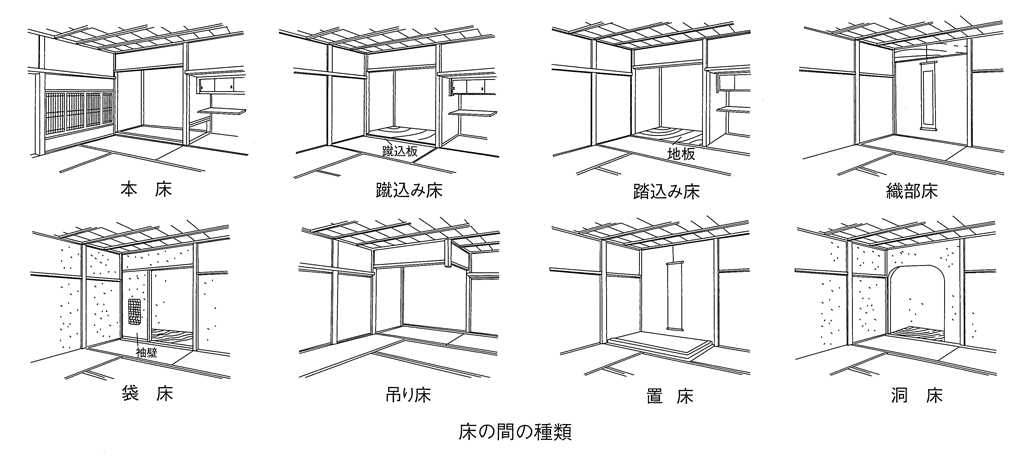

<床の間の様式>

床の間には次のような様式があります。

●本床(ほんどこ)

本式の床。書院+床の間+床脇で構成される。

●蹴込み床(けこみどこ)

床框の代わりに蹴込み板をはめこんだ床。

●踏込み床(ふみこみどこ)

床框がなく畳面と床板の段差のない床。

●織部床(おりべどこ)

壁の一部の上端に化粧板(織部板)をつけて、掛け軸を吊っただけの簡素な床。

●袋床(ふくろどこ)

落し掛(前述)の左右どちらかに袖壁をつけて袋状の空間を造った床。

●吊り床

床柱がなく、吊り束に小壁と落し掛をつけた床。

●置床

部屋の一角の畳の上に置いた床框と床板からなる床。移動が可能。

●洞床

床の間の内部の天井や柱の部分を壁と同じ材料で塗り回し、袖壁をつけた床。間口の広いものを室床(むろどこ)ともいう。草案茶室などで使われる。

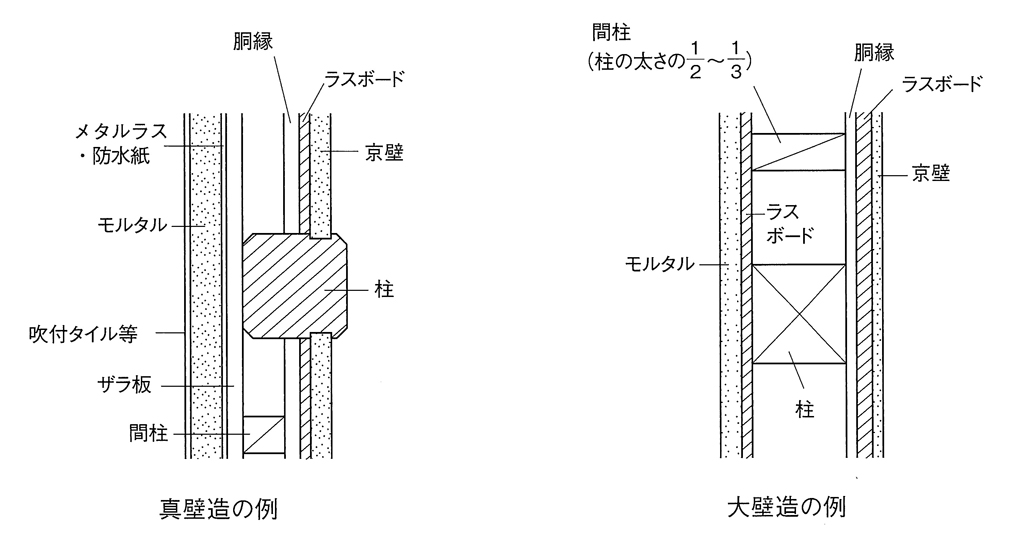

<真壁と大壁>

日本の伝統的な建築は、柱が表にあらわれる真壁造でできています。一方、現在の住宅のほとんどは、壁が柱を覆い隠す大壁造となっています。これは、強度や断熱性、遮音性などを高めやすいという理由のほか、施工性が容易という面があります。これは、壁の仕上げを左官による塗り壁とする工法から、左官の作業をともなわない乾式工法が主流になったことにつながります。

▼目次