はじめての家づくり

-知っておきたい大事なこと-

▼目次

建物の構造③<屋根の構法>

下からは見ることができないため、どのような構造になっているかよくわからないのが屋根。しかし、常に風雨や直射日光など過酷な環境にさらされている部位のため、しっかりと作っておかなければ雨漏りなどを防ぐことはできません。まずは屋根の基本的な仕組みや施工方法などを学んでいきましょう。

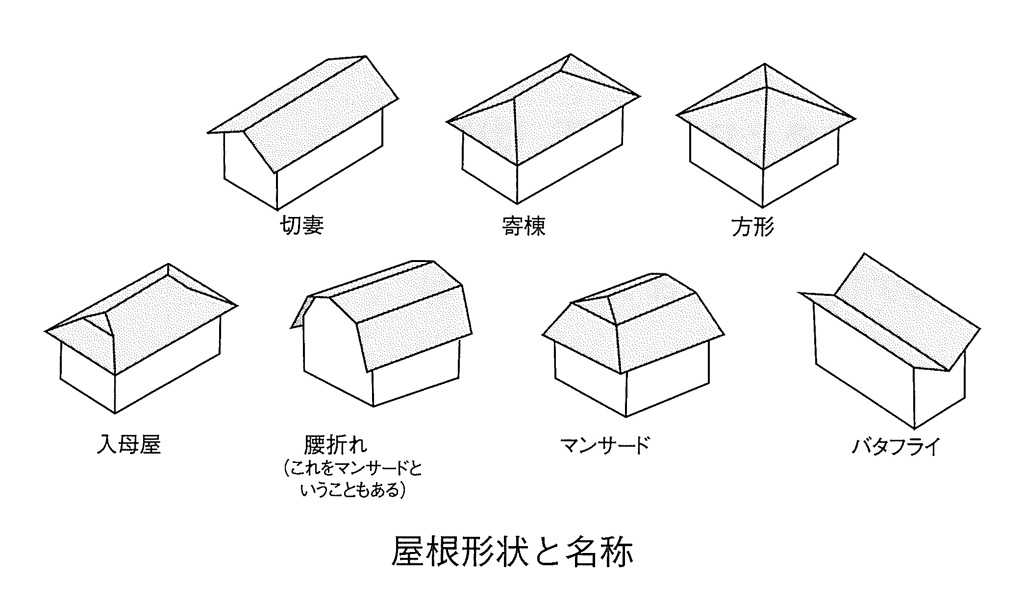

<屋根の種類と名称>

屋根形状には下図のような種類があり、木造住宅では切妻(きりづま)、寄棟(よせむね)が一般的です。方形(ほうぎょう)は平面が正方形の建物に、入母屋(いりもや)は純和風住宅に多く、洋風住宅では腰折れとその変形のマンサードがしばしば用いられます。RC造などの平らな屋根は陸屋根(ろくやね)といいます。

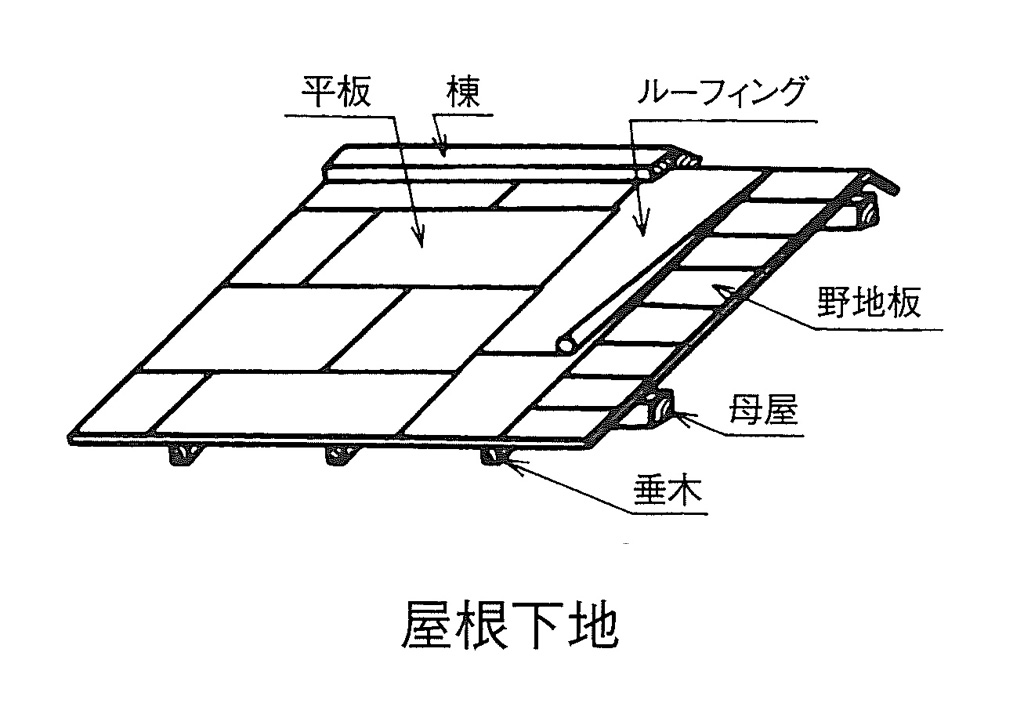

<木造住宅の屋根下地>

木造住宅の屋根は、垂木の上に野地板(のじいた)と呼ばれる下地板を張り、その上に防水のための下葺きを施し、その上に各種仕上げをしていきます。

●野地板

構造用合板、またはひき板による厚さ12ミリ以上の下地用の板。

●下葺き

アスファルトフェルト、またはアスファルトルーフィングを張ります。これらは綿、羊毛、麻などの繊維を原料とするフェルトにアスファルトを浸透させて防水機能を持たせたものです。「フェルト」と「ルーフィング」では浸透させるアスファルトの種類が異なりますが、基本的な性能は同じです。

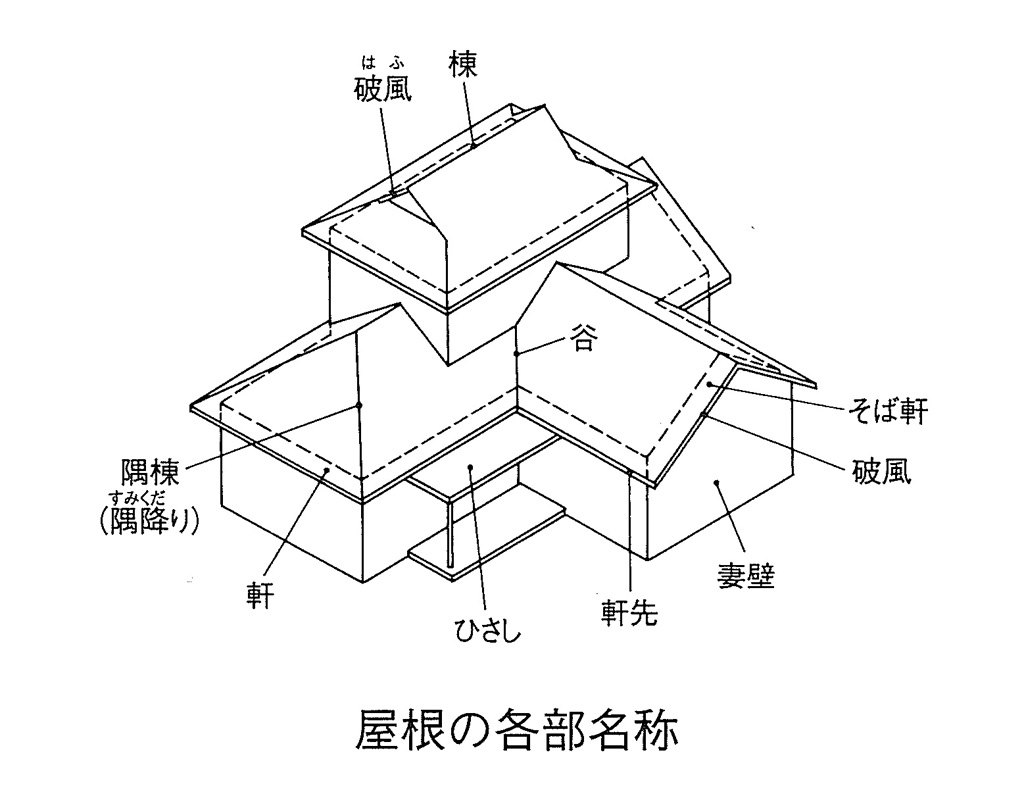

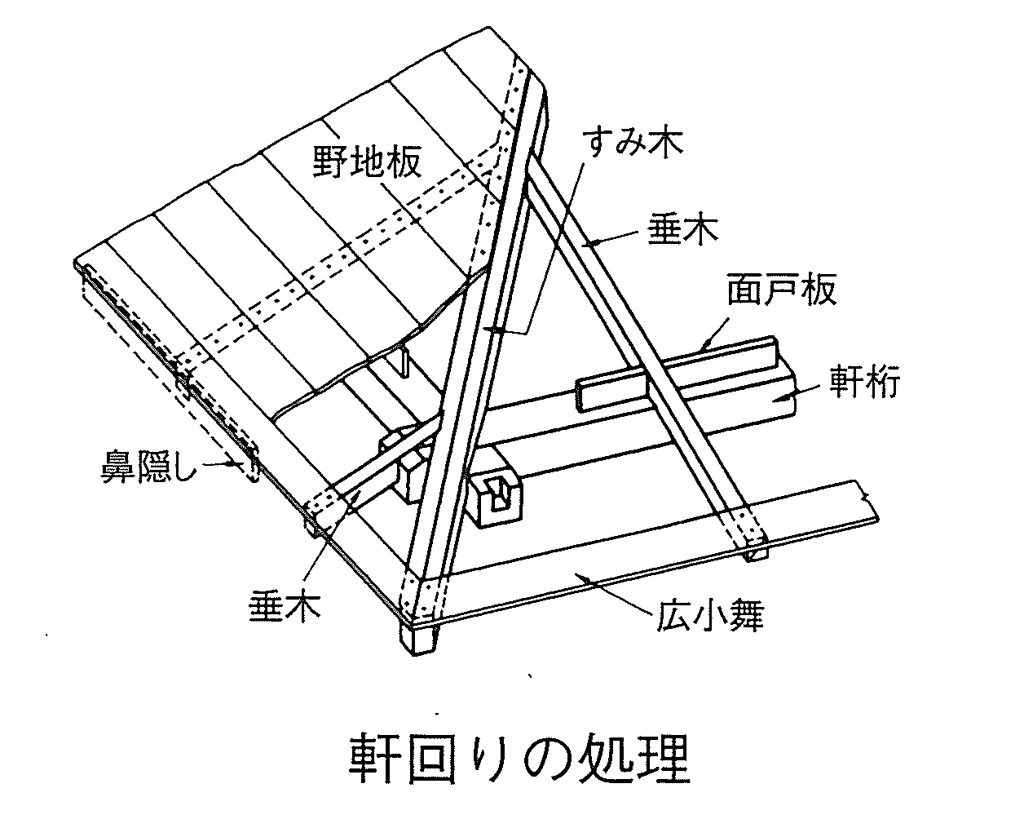

<軒回り>

屋根仕上げで軒回りの処理には、独特の名称を持つ材料が用いられます。

●鼻隠し(はなかくし)

軒先で垂木の小口を隠すために打ち付けられる、厚さ18〜20ミリ程度の板。

●広小舞(ひろこまい)

軒先の垂木の上部に、鼻隠しに直角に、野地板とはぎ合わせて取り付ける、野地板の納まりに用いる部材。

●破風(はふ)

破風板ともいいます。切妻屋根の妻側の端部を化粧する板。

<勾配屋根>

切妻や寄棟など、勾配のある屋根を勾配屋根といい、部材を重ね合わせることで雨仕舞(雨水の浸入を防ぐこと)を行っています。勾配は降雨量、積雪量などに左右されますが、一般に屋根葺き材の面積が小さい場合は急勾配が必要となります。屋根の勾配角度は、4寸(4/10)や6寸(6/10)などと表記され、数値が高いほど角度が急になります。一般的に3寸以下は緩勾配、6寸以上は急勾配とされています。

では屋根勾配はどのくらいの角度にすればいいのでしょうか?

何となく勾配があった方がかっこいいような気もしますが、メリットとデメリットを知った上で決めた方がいいでしょう。

急勾配のメリット

・耐久性が高まる

急勾配だと雨水が滞留せず、すぐに流れ落ちるので屋根が傷むのを遅らせることができます。

・屋根裏スペースを広くとれる

急勾配だと、天井から屋根までのスペースが広くとれるため、空間を有効に使うことができます。

急勾配のデメリット

・工事費用が高くなる

急勾配になるほど屋根の面積が広くなりますので、その分の材料費が増えます。また、急勾配は危険で施工が難しくなりますので、人件費も高くなります。

また、屋根材ごとに必要最低勾配が決められています。指定の勾配以下にすると雨漏りなどの問題が発生する可能性が高まりますので、必ず守るようにしましょう。

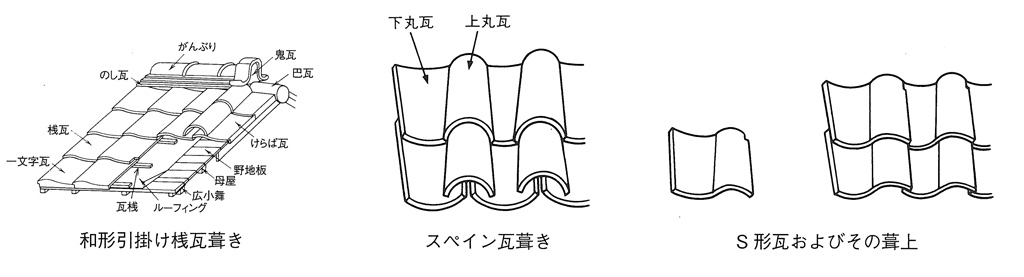

<瓦葺き>

瓦は和形瓦(和瓦)と洋形瓦に大別されます。また、瓦葺きの屋根勾配は通常4.5/10以上必要です。

●和形引掛け桟瓦葺き(わがたひっかけざんかわらぶき)

和形瓦のうち、引掛け桟のついた桟瓦(さんがわら)を用います。ルーフィング類で下葺きをした屋根面に、所定の間隔で瓦桟(かわらざん)を釘打ちし、これに瓦のつめを引っ掛けて、瓦を銅線や釘などで固定します。

●洋瓦葺き

スペイン瓦葺きは下丸瓦に、上丸瓦をかぶせて葺く工法。S形瓦(S瓦)はこのスペイン瓦を1枚の瓦で兼ねるように、日本で改造されたものであす。フランス瓦は屋根が平面的に仕上がります。

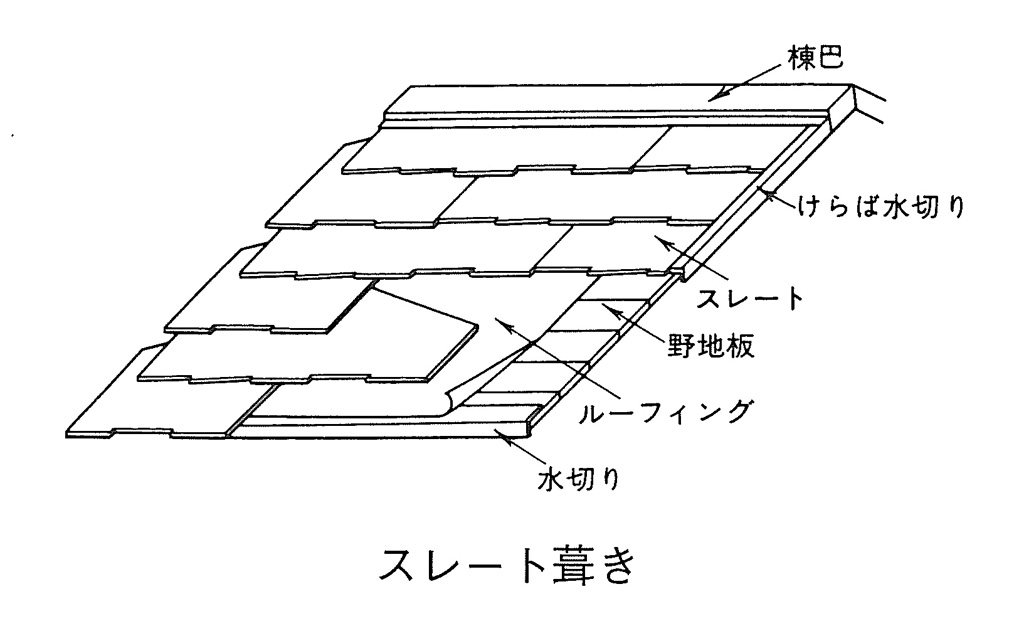

<スレート葺き>

スレートは薄い板材のことで、天然スレートと繊維強化セメント板による人工スレートがあります。野地板の上に下葺き材を敷き、その上に化粧加工されたスレート板を抜けにくい特殊な形状の亜鉛めっき釘で固定します。

<金属板葺き>

亜鉛鉄板、着色亜鉛鉄板(カラートタン)、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板、銅板などを用いて葺く工法。雨仕舞いのために金属板の継目処理が必要になりますが、長尺板を用いたものは緩勾配にも対応できます。

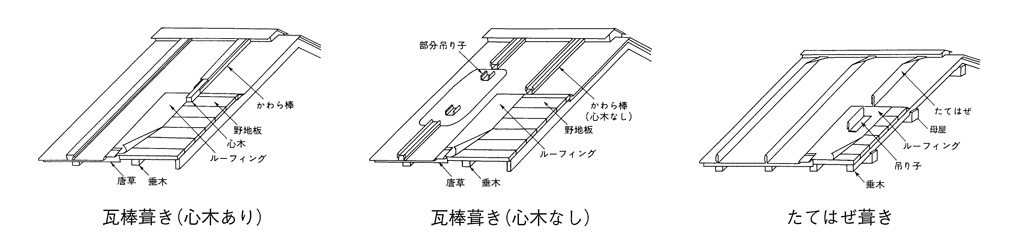

●瓦棒葺き(心木あり)

金属板を角棒(心木)を沿わせて立ち上げ、その上から包み金属板(キャップ)をかぶせてはぜ接合(互いを折り曲げて嚙み合わせる)で固定します。

●瓦棒葺き(心木なし)

上記工法の心木を用いないもので、瓦棒の部分が中空になるもの。部分吊り子を設置しておき、金属板を取り付けます。

●たてはぜ葺き

はぜ吊り子に金属板を巻き込み、たてはぜとしたもの。

<陸屋根>

RC造の屋根は陸屋根(ろくやね:ほとんど勾配のない平らな屋根)にすることが多く、防水材料の納まりのためのパラペット(外壁に沿って立ち上げた低い手すり壁)を設けます。防水工事には次のような種類があります。

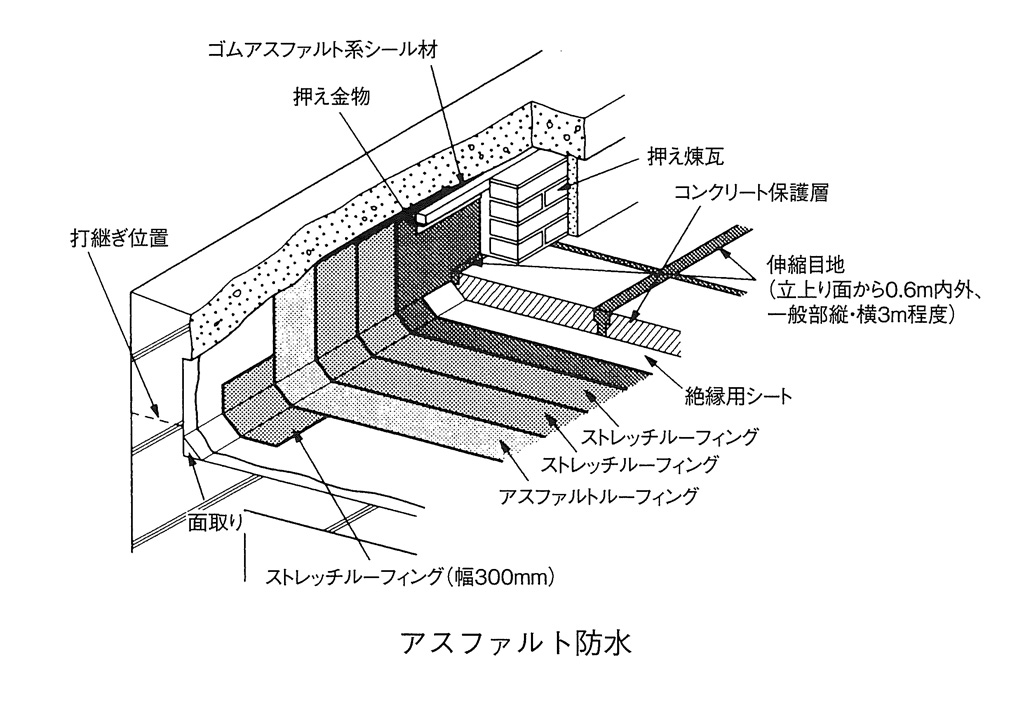

●アスファルト防水

もっとも一般的な防水方法。アスファルトを270℃程度に加熱溶融して、ルーフィング(アスファルトフェルトの両面をアスファルトで被膜したもの)で補強しながら何層にも張り重ねていきます。手間はかかりますが信頼性があります。

●モルタル防水

防水剤を混和したモルタルをコンクリート面に塗って防水層とするもの。手間がかからずに安価ですが、亀裂が生じやすいという欠点があります。これを避けるために、縦横1メートル間隔で樹脂系の充填材を用いた伸縮目地を取るのが通例です。

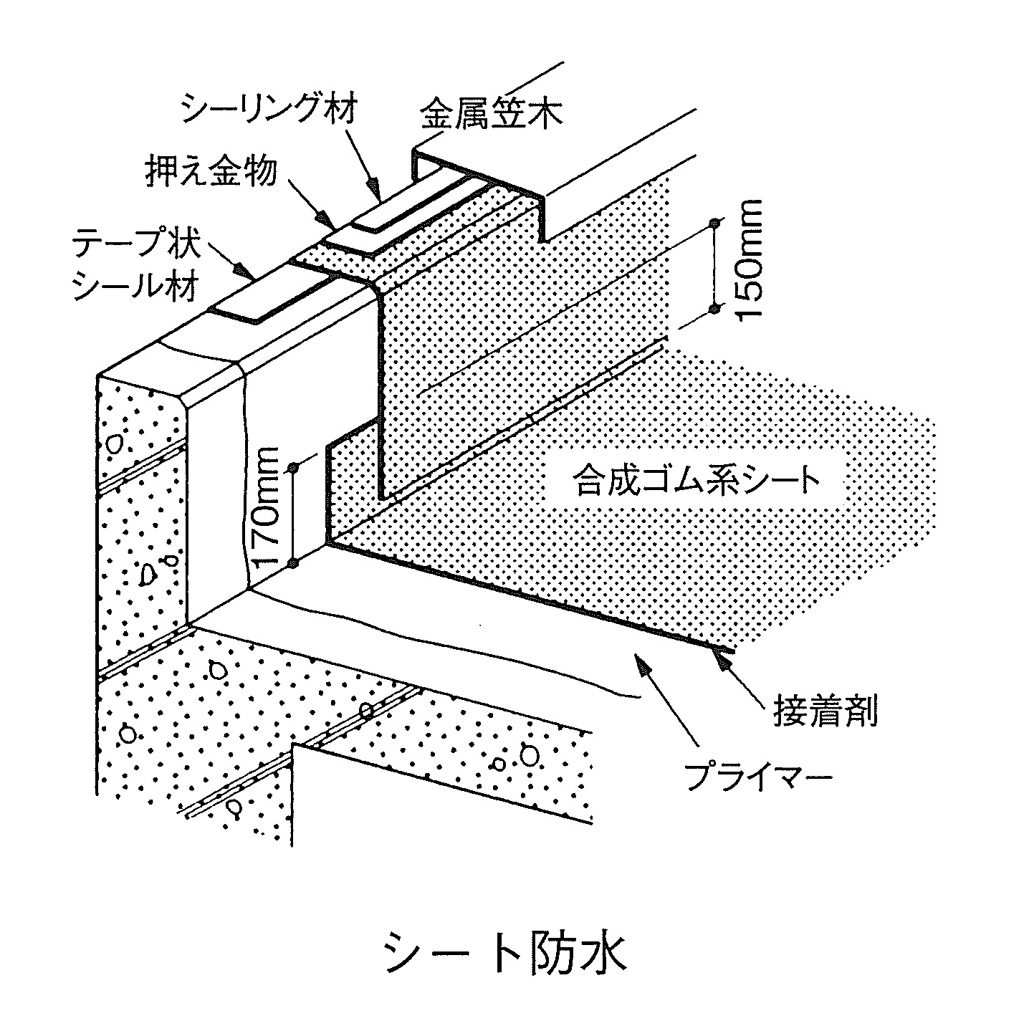

●シート防水

合成ゴム、合成樹脂(シリコン樹脂など)、ステンレスなどのシートを用いるもの。樹脂系のシートは接着剤でならしモルタルの上に張ります。ステンレスシートは互いに溶接して継ぎ目をなくします。

▼目次