はじめての家づくり

-知っておきたい大事なこと-

▼目次

照明②<照明器具>

デザイン、機能などたくさんの種類がある照明器具。照明器具とは、光源の配光を制御する、光色の調整をする、光源を固定したり保護するものをいいます。どのような種類のものがあるのか、その特性や効果を理解しておくことが大事になります。

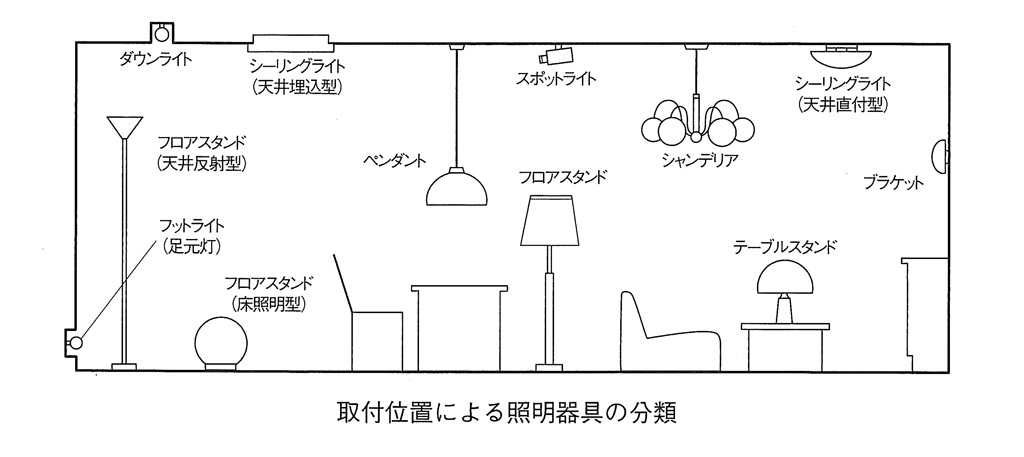

<取付位置による照明器具の分類>

照明器具は、取付位置により下記のように分類されます。

①天井埋込器具

天井に埋め込んで器具の存在を隠す照明。中でも開口径の小さいものをダウンライトといい、室内がすっきりとした仕上がりになる反面、施工には手間がかかります。なお、現在ではLEDモジュール一体型のダウンライトも増えており、これらは少ない灯数で必要な明るさを確保できます。

●浅型

埋込が浅いタイプ。

●バッフル型

反射光をカットするバッフル(ギザギザのフード)付きで、斜め方向の反射光が少ないので、グレアを防げます。

●ウォールウォッシャ型

反射鏡などで光を壁に当てるもの。

●アジャスタブル型

スポットライト用で、首が振れて照らす方向を変えられるものであり、ユニバーサル型ともいいます。

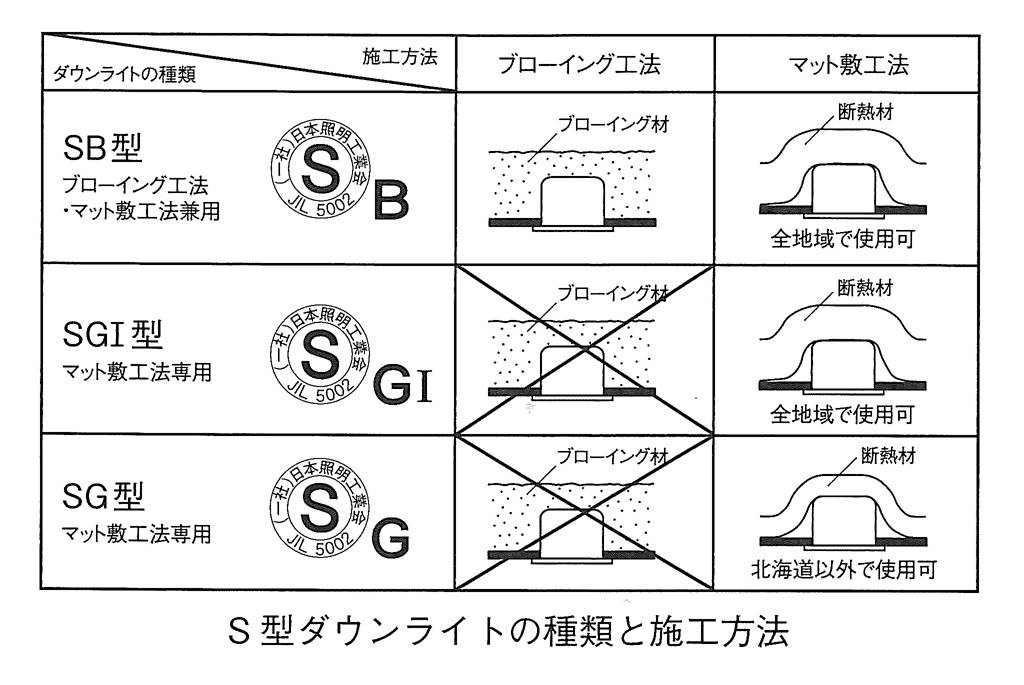

●S型

ダウンライトは器具自体が熱を持つため、そのまま断熱材などを被せると発火してしまうものがあります。S型とは一般社団法人日本照明工業会(JIL)による、断熱材を覆い被せて施工しても良いダウンライトのことで、下記のように分類されます。

・SB型:ブローイング工法、マット敷工法兼用。

・SGⅠ型:マット敷工法専用。SG型より熱抵抗の大きい断熱材の使用が可能。

・SG型:マット敷工法専用。

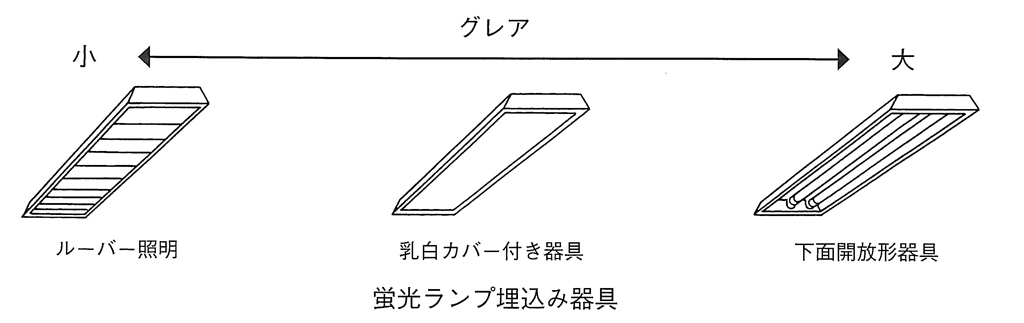

②蛍光ランプ埋込器具

明るい全般照明を必要とする空間に用いられます。直管型蛍光ランプを裸のまま設置した場合はグレアをともなうため、光の質の向上を求めて埋込タイプが普及してきました。

※グレア

ものが見えづらくなるようなまぶしさのこと。

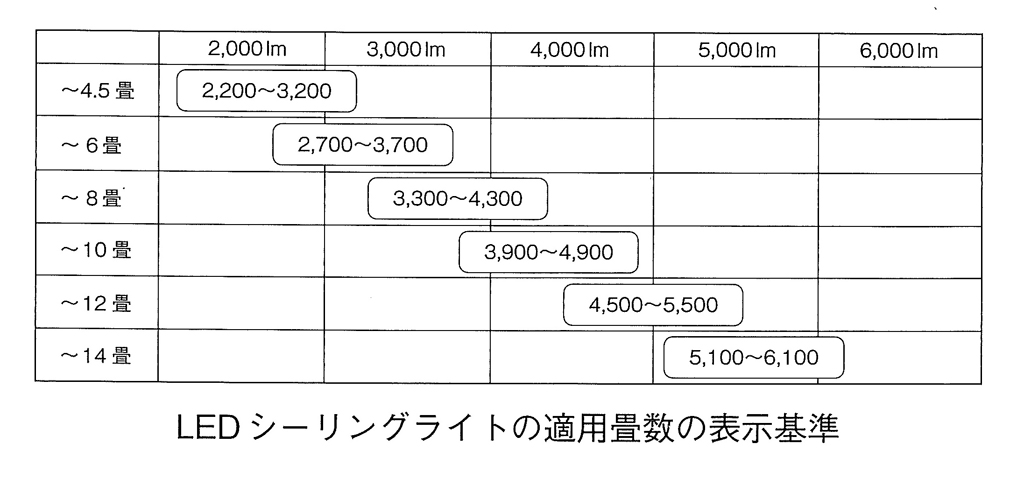

③天井直付器具

天井面に直接取り付ける器具。一般にシーリングライトと呼ばれ、住宅の主照明として普及しています。システム化が進み、汎用性のある引掛シーリング(後述)が普及したことで、さまざまな器具が簡単に取り付けられるようになりました。これまでは蛍光ランプを光源とした器具が主流でしたが、現在ではLEDシーリングライトに変わりつつあります。なお、部屋の広さに適したLEDシーリングライトの明るさ(光束)の目安として、一般社団法人日本照明工業会の基準があります。

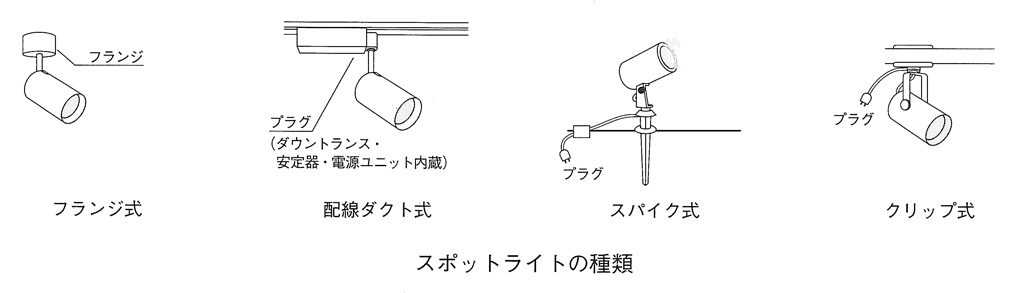

④スポットライト器具

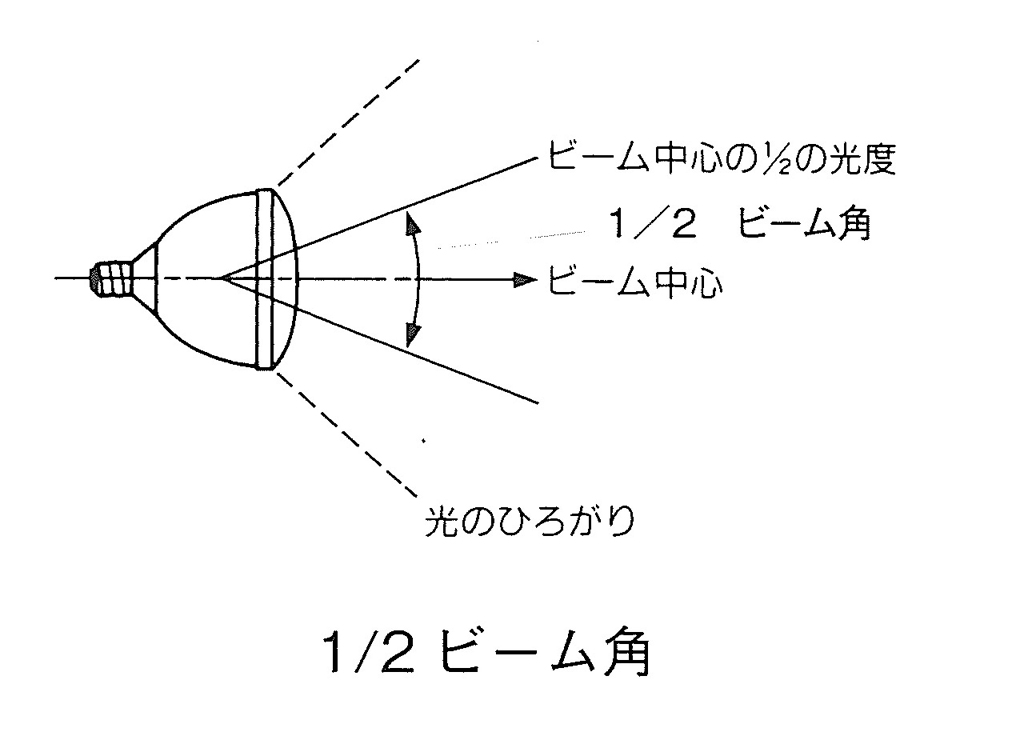

ある特定の狭い部分を明るく照らすビーム角の狭い器具で、反射鏡やレンズが組み込まれています。

●ビーム角

光源からの光の広がりを表します。ビーム中心に比べて明るさ(光度)が半分になるまでの角度を1/2ビーム角と呼び、ハロゲンランプなどにおける集光性の度合いを示します。(目安として、狭角:10°、中角:20°、広角:30°程度)

多くのスポットライトは天井に直付けされ、取り付けは主にフランジ式か配線ダクト式になります。配線ダクト式では器具の脱着や移動が容易であり、陳列や展示替えの多い店舗や美術館照明に適しています。この他、屋外の庭などの地面に差し込んで使うスパイク式、クリップで挟んで取り付けるクリップ式があります。

⑤天井吊り下げ器具

天井から吊り下げる照明器具は一般にペンダントといい、多灯用で装飾性の高いものをシャンデリアといいます。吊り下げ器具は引っ掛けシーリングで吊るものが多い。重いものはチェーン、ワイヤー、パイプなどで吊り、天井補強が必要な場合もあります。

⑥壁付器具(ブラケット)、壁埋込器具(足元灯)

壁面に直付けされる器具をブラケットといいます。また、安全のために通路の足元を照らす埋込器具を足元灯(フットライト)といいます。

⑦置型器具

いわゆるスタンドと呼ばれ、床に置くフロアスタンドと、テーブルや机などに置く卓上スタンドがあります。

⑧屋外用器具

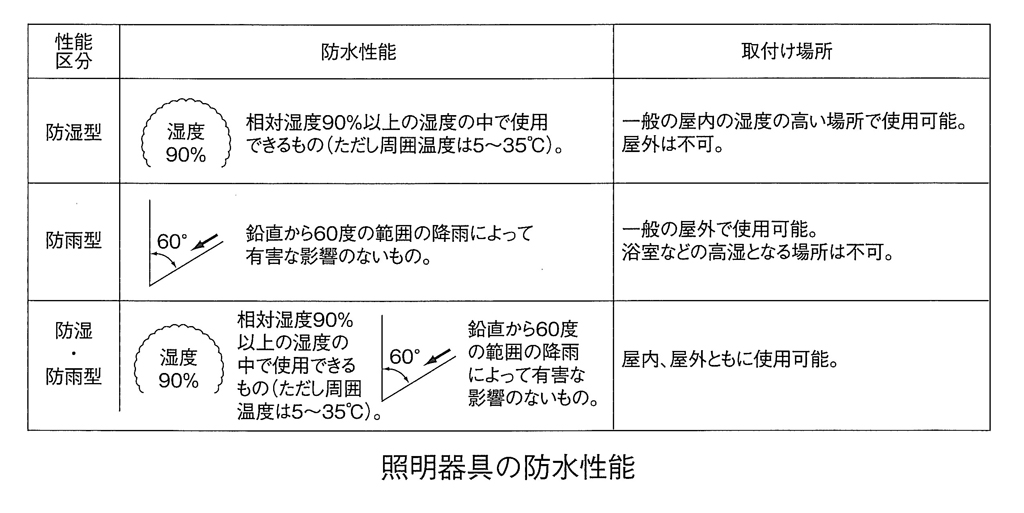

庭園灯、柱上灯、門灯などがあります。タイマースイッチ(点灯時間を設定)や明かりセンサー(暗くなると点灯)、人感センサー(人が近づくと点灯)などと組み合わせて用いられます。雨のかかる場所には、防雨型器具、または防湿・防雨型器具とします。

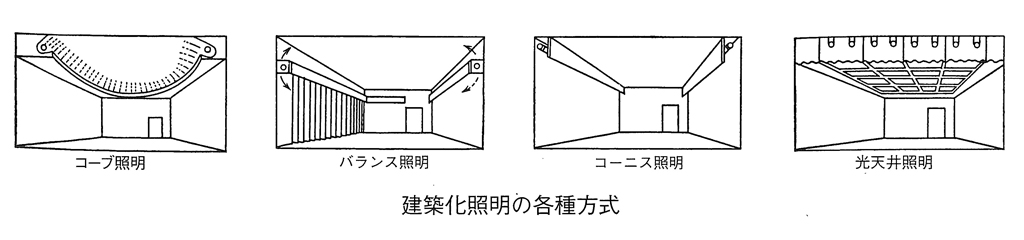

<建築化照明>

建築化照明は、壁や天井などの建物の構造体に照明器具を内蔵し、建物と一体化して照明効果を高める方式。光源には、直管形の蛍光ランプやシームレスラインランプ、LEDライン照明などが用いられます。

●コーブ照明

棚や凹みに隠された光源(折り上げ天井に隠された光源)で天井を照らします。

●バランス照明

照明の前面を横長のパネルで隠し、天井と壁面を照らします。

●コーニス照明

回り縁に光源を内蔵し、壁面を照らします。

<配線器具>

①スイッチ

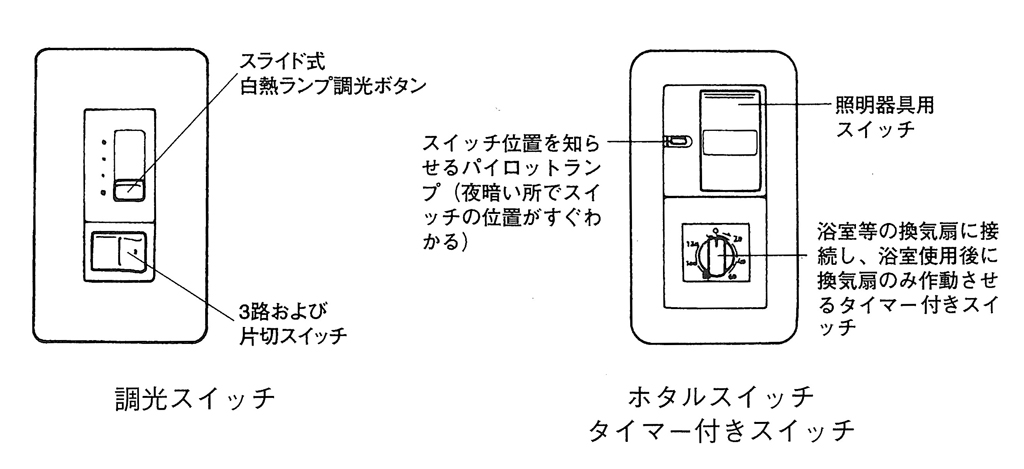

●調光スイッチ

電球の明るさを調節できる調光器がついたスイッチ。

●ホタルスイッチ

パイロットランプにより暗いところでもスイッチの位置がわかります。

●タイマー付きスイッチ

浴室の換気扇などで、作動時間を設定できるスイッチ。

●遅延スイッチ

長い廊下や階段などで、消灯を数秒遅らせるスイッチ。

●3路スイッチ

階段や寝室などで、2カ所で点滅できるスイッチ。

②調光器

使用目的に応じて照度調整を行うことを調光といいます。連続調光が可能な調光器であれば、ゆっくりと明るさを変えることができるため、不快感がなく空間全体のきめ細やかな演出が可能になります。

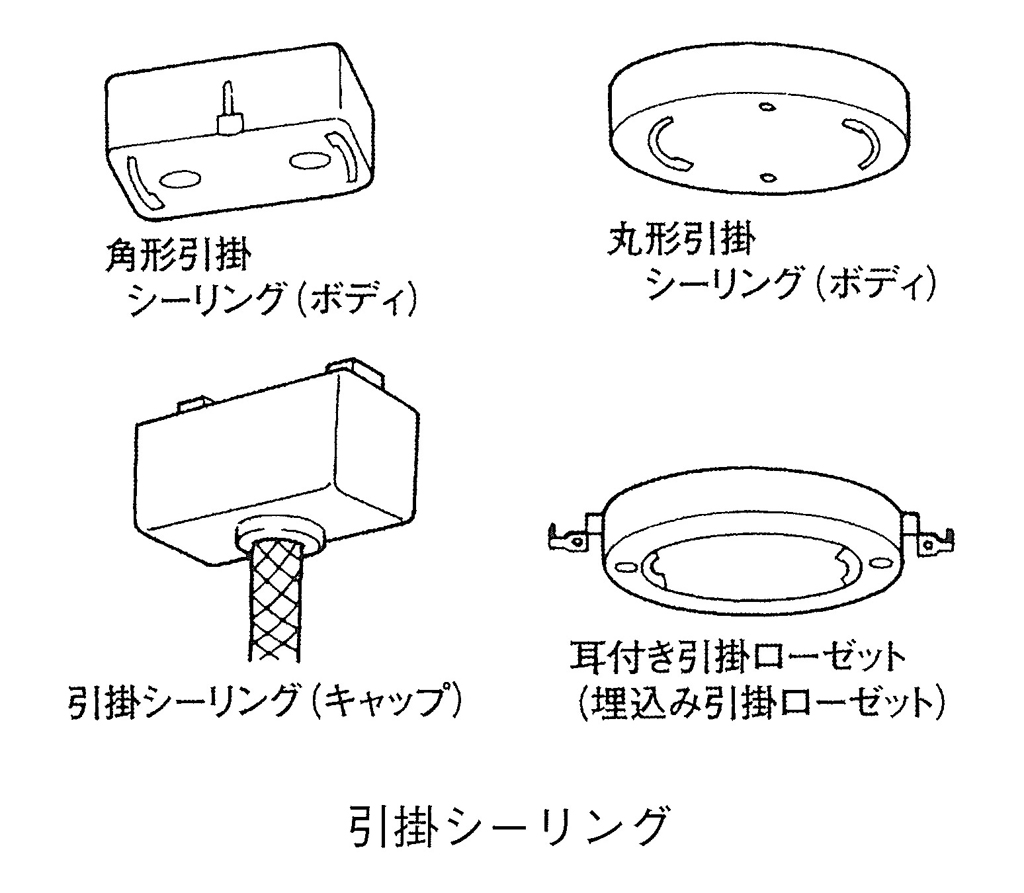

③引っ掛けシーリング

ペンダントやシャンデリアなどの吊り器具や直付器具の給電配線器具・天井面に取り付けたシーリングボディに、照明器具側にセットされているシーリングキャップを差し込みます。

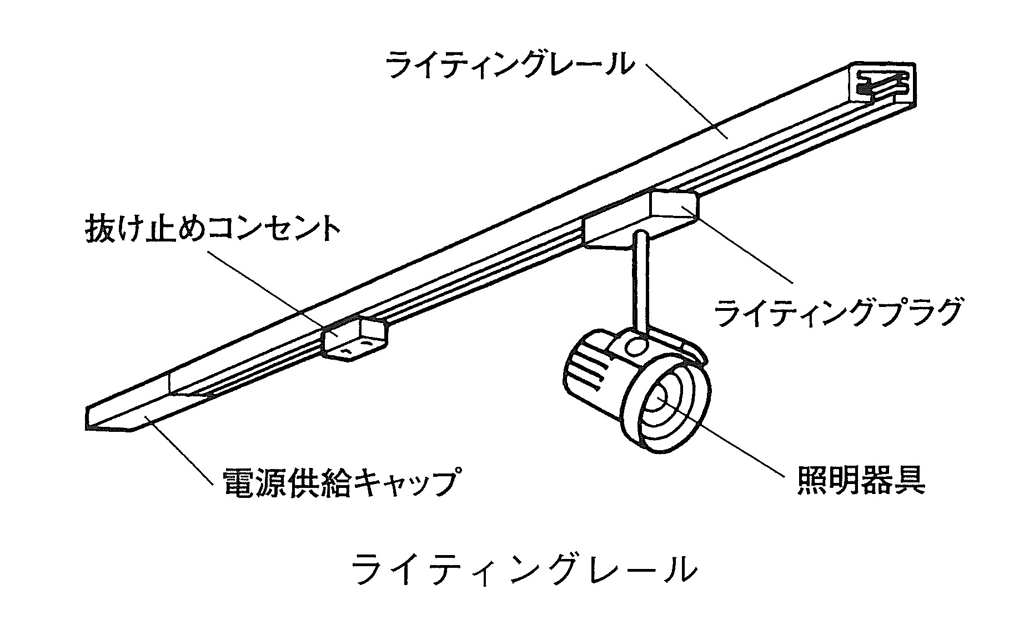

④ライティングレール

金属製、またはプラスチック製のダクトに絶縁した導体を内蔵し、全長にわたってプラグやアダプタの連続受け口があります。このためレールのどこでも小型のスポットライト器具などが容易に取り付けることができます。

<配光曲線>

光源、あるいは照明器具から放射される光の広がりには、さまざまな拡散のしかたと強さがあります。これを図表化・データ化したものが配光曲線です。

●直接型照明と間接型照明

照明器具の配光はランプを中心として、上半分と下半分の光束比により、直接形照明から間接形照明までを6つに分類しています。間接形照明は、直接形照明に対して機能性は低いですが、目に不快な刺激を与えず、部屋の雰囲気をつくるのに適した照明です。

●望ましい照明の機能

快適な日常を送るためには、適度な明るさを必要とします。望ましい光環境を実現するための照明の機能は、明視照明と雰囲気照明に大別されます。明視照明とは視作業を効率的かつ安全に行うために照明に要求される機能です。一方、雰囲気照明とは、快適性、意匠性、精神性など美しく、楽しく見せるための照明の考え方です。この中には、安静、休息、精神集中のための適度な暗さの演出も含まれます。

日本の住宅では、蛍光灯による高照度の平板な光環境が一般的となっていますが、「快適な照明環境」と「明るい環境」は同一ではありません。北欧住宅の室内は、驚くほど暗いことが多いですが、光と影が互いを強調し、家具・調度に深い陰影を刻んで豊かな光環境が演出されています。空間的な奥行き感、華やかさのある光環境を演出するためには、光と闇を効果的に使い分けることが必要です。

▼目次